四道科普 | 小雪节气:养“藏”阳气,平安入冬

时间:2024-11-22 点击:55次 来源:

小

雪

小雪,二十四节气中第20个节气,冬季第2个节气。小雪节气的到来,意味着天气越来越冷、降水量渐增,气温继续下降,我国大部分地区都能感受到冬季的寒冷,北方雪花飘落,而南方则常常是阴冷萧瑟的天气。小雪节气,中医养生应注意哪些方面呢?

养“藏”阳气

冬季白天时间短,夜晚时间更长,应尽量早睡晚起,保证充足睡眠。同时,注意保持室内空气流通,避免积聚过多湿气,有助于预防感冒和呼吸道疾病的发生。及时增减衣物,避免穿着过多出汗或穿着过少着凉,预防感冒或中风等疾病,注意防寒保暖,尤其是头部、颈部、腰部和脚部。

合理饮食

红 枣

红枣富含钙和铁,是补铁补血佳品。研究发现,人体血液中缺铁会怕冷,因此冬季防寒可多吃红枣,增加铁的摄入,从而提高身体耐寒能力。红枣味甘性温、归脾胃经,有补中益气、养血安神缓和药性的功能,不但可以补气养血,还能起到抗寒的功效。

“黑”色食物

小雪节气后,寒潮和强冷空气均会活动频繁,饮食方面以“御寒排毒、清火润肺”为主,应增加肉食的摄入,以药膳等热食为佳。适当摄入黑豆、黑芝麻、核桃等食物,这些食材富含维生素E、锌等营养元素,不仅能起到润肺补肾的作用,还可增强身体抵御寒冷的能力,有助于体内阳气的生成。另外,还可以多吃姜、蒜、大枣、肉类等温热性的食物,既能暖身又能提升免疫力。

鲫鱼

鲫鱼肉质细嫩,味尤鲜美,民间有“冬鲫夏鲇”之说,营养价值很高,每百克肉含蛋白质13克、脂肪11克,并含有大量的钙、磷、铁等矿物质。鲫鱼药用价值极高,其性味甘、平、温,入胃、肾,具有和中补虚、除湿利水、补虚赢、温胃进食、补中生气之功效。小雪时节,人体需要更多的热量来抵御寒冷,饮食应以温补为主。

冬季气候干燥,人体易缺水,导致皮肤干燥、喉咙不适等症状。因此,平时多喝温水,还要多吃滋阴润燥的食物,如蜂蜜、梨、白萝卜、大白菜等。这些食物能够润燥解毒,缓解口干咽燥、便秘等现象。

运动养生

冬季锻炼建议在上午或下午,不宜过早或过晚,每周3-5次,每次进行30-45分钟有氧锻炼,如散步、骑车、跳舞等,运动前要做好热身。

情绪调节

冬季树叶凋零,寒风瑟瑟,心情很容易受到影响,引起心理上的一些感伤,尤其是一些老年人和慢性疾病患者,甚至会导致抑郁症状的发生。中医养生理论认为,此时应调节自己的心态,注意精神的调养。保持乐观,节喜制怒,多听音乐,多参加社交娱乐活动,多晒太阳,愉悦心情。

穴位按摩

小

雪

经常按摩以下穴位,来疏通经络,调和气血。如按摩太溪穴、迎香穴、肺俞穴等穴位,有助于补肾养肾、养肺润肺、预防感冒,可起到强身健体防病的作用。

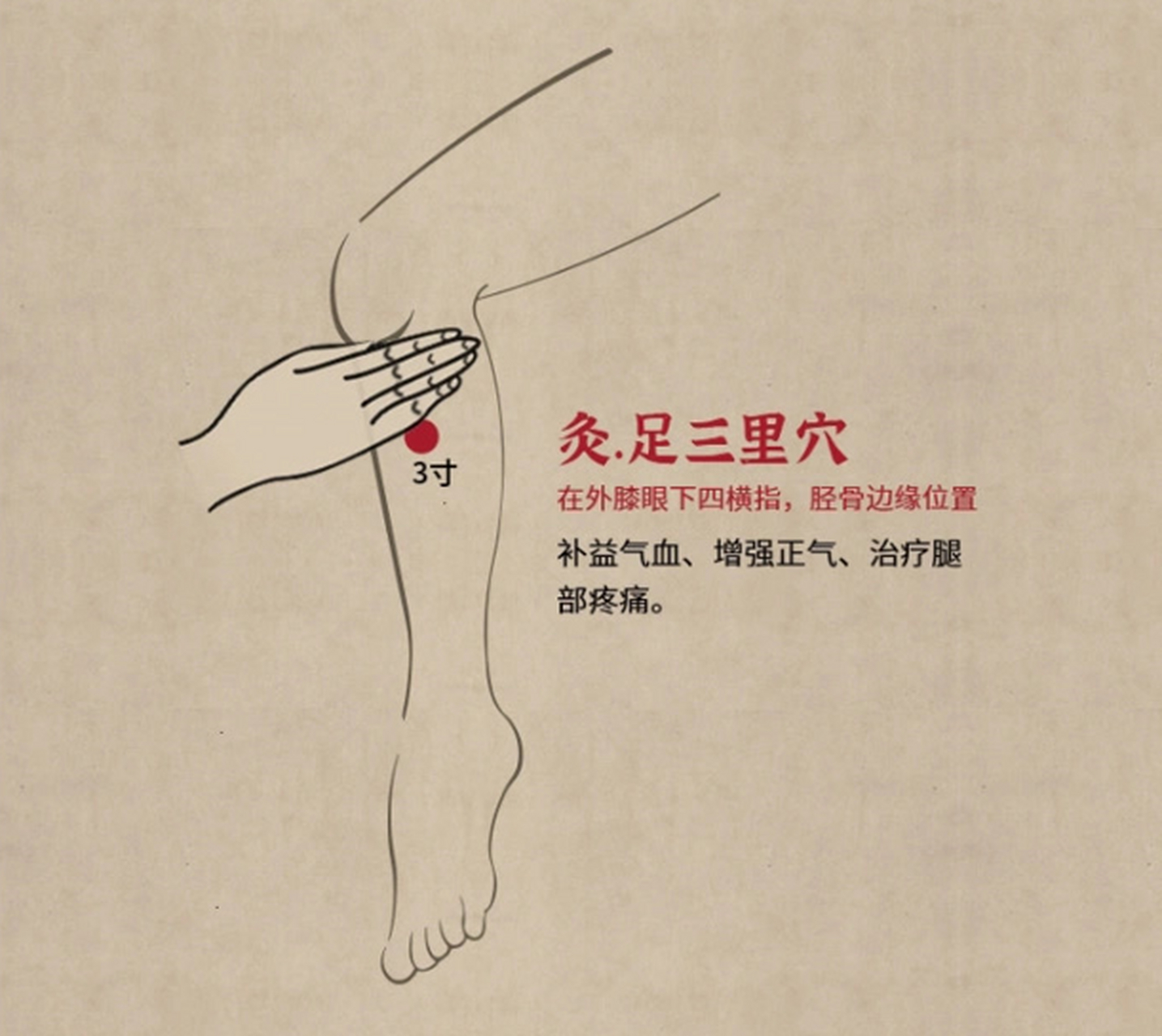

足

三

里

穴

足三里穴位于小腿前外侧,足踝骨与胫骨之间的凹陷处。这个穴位是一个重要的养生穴位,用拇指和食指轻揉足三里穴,每次持续1-2分钟,按摩时可以配合慢慢深呼吸,放松身心。按摩足三里穴可以增强体质,提高免疫力。

太

溪

穴

太溪穴是足少阴原穴,其位于足内侧,内踝后方与脚跟骨筋腱之间的凹陷处,每天坚持揉按刺激,能够调动起生命的原动力,气血上达于面,下行于足。揉按太溪穴可以采用正坐或平放足底的姿势,用手指按揉,按揉时一定要有酸痛感,每天坚持按太溪穴能够防治因冬季气候所引起的常见病症。

另外,建议每晚用热水泡脚,刺激足底穴位,促进下肢血液循环,提高机体抗寒能力。泡脚时,可加入当归、桂枝、艾叶、生姜等草药,以增强温经散寒、养血通脉的功效。

中医疗法

火龙罐

火龙罐是集推拿、刮痧、艾灸为一体的中医特色治疗方法,且无副作用。功效:温:以火攻邪、温经散寒、散滞、促进血液循环。通:通经活络、打通经络、改善心脑供血。调:平衡脏腑气机、调节神经机能、暖宫调经。补:升阳举陷、补益强身、扶正祛邪。适应症:妇科疾病、腰背部肌肉损伤、胃肠类疾病、中医的风、寒、湿所致的痹症等。

葫芦灸

葫芦灸是根据个人体质通过中医辨证给予特调的中药粉置于施灸部位,更好地发挥了熏灸的治疗作用,是一种绿色、自然、安全的中医疗法。葫芦灸适用人群广泛,弥补了传统艾灸的不足之处,同时还能改善人体各系统的功能,提高机体免疫力,有利于多种疾病的康复。

小雪时节,中医养生应注重温补阳气、滋阴润燥、调和气血等方面。通过合理的饮食调养、起居调适、运动锻炼和心理调适,更好地适应寒冷的气候环境,保持身心健康。

Light Snow

四川省第二中医医院

四川省第二中医医院