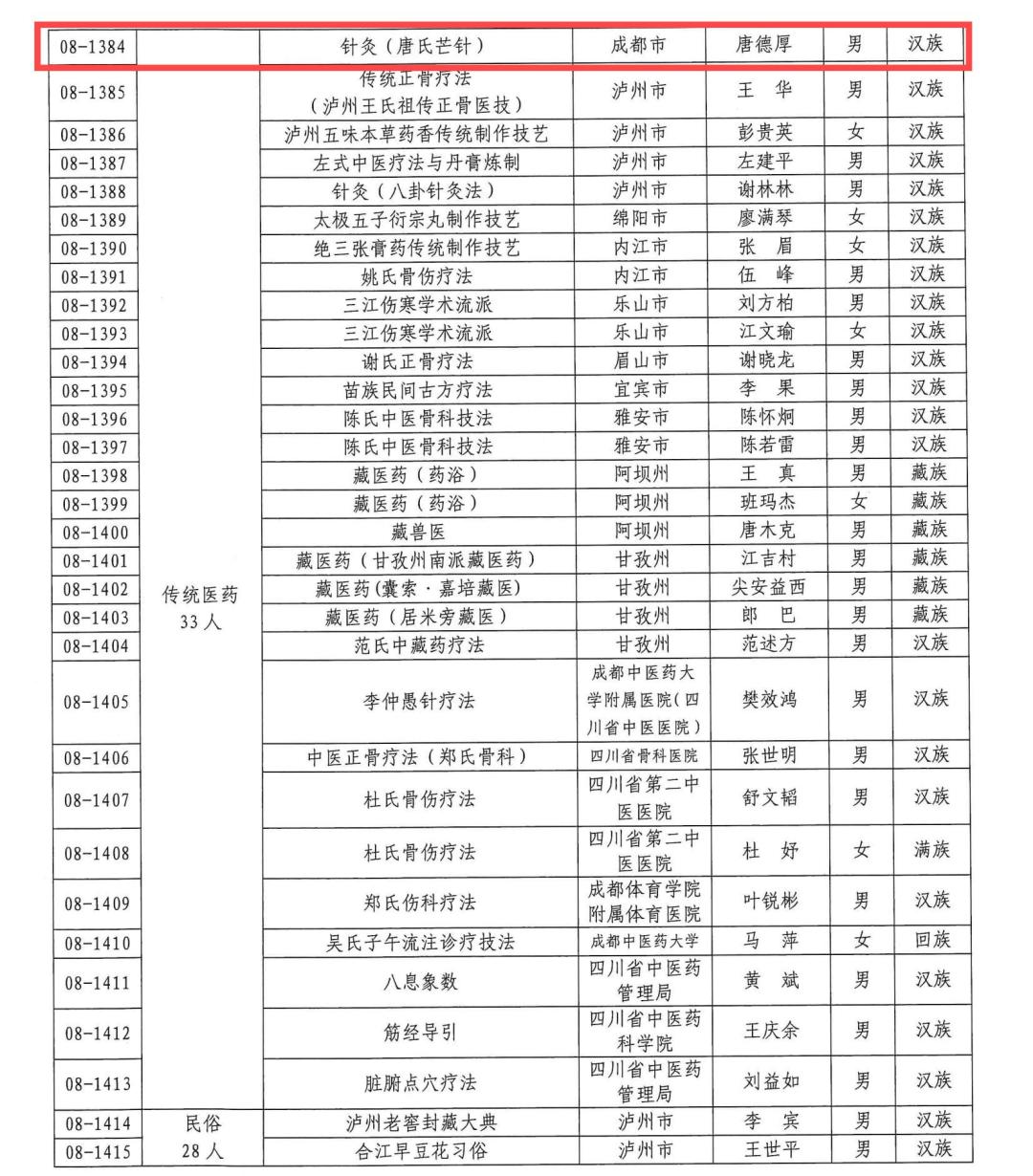

四道喜报 | 我院老专家唐德厚入选第八批省级非物质文化遗产代表性传承人

时间:2025-01-22 点击:51次 来源:

近日,四川省文化和旅游厅发布《关于公布第八批省级非物质文化遗产代表性传承人和传承团体名单的通知》中,四川省第二中医医院老专家、副主任中医师唐德厚成功入选第八批省级非物质文化遗产代表性传承人。

芒针之术,百年传承

《内经》记载,伏羲尝百草,制九针。芒针,就是九针中的长针。但《内经》中对长针厚薄和宽度无记载、无图解,历代模仿沿袭,却又不尽相同。

“20世纪50年代初,芒针一度濒临失传,国家发出‘西学中’号召,成立中医研究院,建立中医学院,芒针之技得以传承。”

“唐氏芒针”第四代传承人唐德厚祖籍资阳,曾祖父唐兴山是清末名噪内江资中的医生。1925年,祖父唐相臣举家迁至成都,在内姜街、北校场等地坐堂看诊。新中国成立初期,父亲唐古尧参与西南铁路基地医院(现为中铁二局集团中心医院)组建。1979年,青年唐德厚携“唐氏芒针”进入该院工作。

唐德厚(前右一)与祖父唐相臣(前右二)、父(后中)母(后右)、哥哥、姐姐、妹妹留影

百余年的家族传承,唐家四代人凭借中医医术救死扶伤,特别是在针灸术、中医外科、皮肤病防治和中医妇科方面,享有盛誉,造福广大患者。

芒针传承,一路前行

作为“唐氏芒针”第四代传承人,唐德厚7岁开始诵记汤头、辨针识穴。随父习医过程中,父亲也一再告诫他,学中医要有刻苦钻研的精神。为弄清楚脊柱骨骼关节的构造,唐德厚用羊骨架,在不同部位不断揣摩、比画接骨和下针的手法,仔细观察,废寝忘食。祖传手法疗效确切,但理论体系尚不完善,这成为唐德厚青年时的心结。

1979年,22岁的唐德厚进入中铁二局中心医院骨外科工作,但芒针治疗依然不能在临床展开。为丰富理论、探索功效,唐德厚起初只能在亲朋好友和同事身上进行试针。结果发现,芒针取穴少,重枢纽,进针深,一针多能、一针多穴的独特疗法,效果竟出奇的好。

1981年,他考入成都中医学院,师从中医名家邹学熹。在邹学熹先生的鼓励和教导下,结合在师父那里学到的中医理论知识体系,以及家传的针灸临床手法,从事中医骨伤、正脊、针灸临床工作。经过多年不断钻研和探索,在家传针灸疗法的基础上总结出一套独特的芒针疗法。

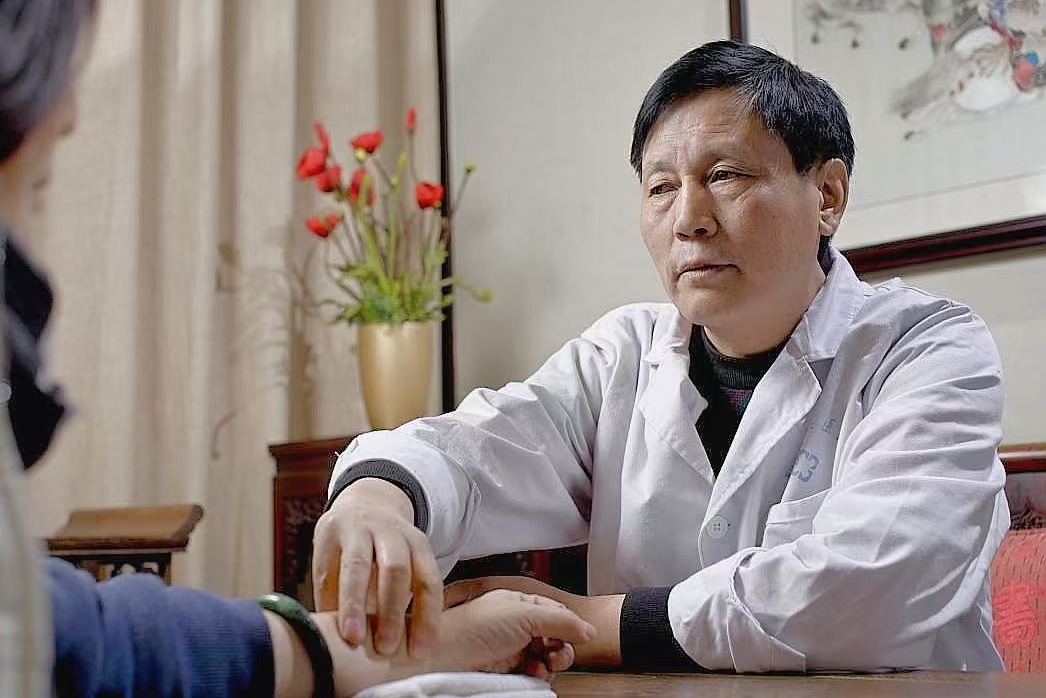

唐德厚倡导“以指代针,以术代药”的治疗理念,首创“治疗糖尿病手法”和“唐氏定点复位正骨手法”技法,通过推拿按摩直达病灶;通过手法让“筋出槽、骨错缝”等筋骨问题定点复位。近年来,已治愈众多颈、肩、腰、腿痛患者,为治疗骨伤及软组织损伤总结了丰富的临床经验,被患者赞为“神针圣手”。

1999年,唐德厚创办唐氏推拿学校,教授推拿复位和芒针之术;2019年,在四川省第二中医院挂牌成立四川省名中医“非遗”唐氏芒针工作室;2023年4月,唐氏芒针被列为四川省第六批省级非物质文化遗产代表性项目名录,同年8月,他创办四川省中医芒针协会,并担任首任会长...目前,唐德厚已培养第五代传人15名,在守正创新中发展芒针技艺和传播中医药文化。

在中医药临床研究与治学上“唐氏芒针”成果丰硕,先后刊发《手法治疗肱骨外上髁炎》《喘复康丸治疗慢性支气管哮喘》《“弘扬国粹”发展中华推拿特色疗法》《肩周炎的诊断与治疗浅见》《唐氏芒针在治疗原发性三叉神经痛疾病中的优势》等学术论文,完成《唐氏芒针临床集萃》著述编撰。

作为原省政协委员,唐德厚始终坚持围绕中医药事业建言献策,并提交《打造川派中医推动四川大健康产业发展》《打造中医传承平台,培养中医实用人才》等一系列提案。他谈到“中医学是经验积累的学科,历来都讲究师承。我作为中医人,一直在思考如何把自己的中医学经验向后人传授,让唐氏芒针薪火相传。”

近年来,前来唐德厚专家处拜师学习芒针疗法的络绎不绝,其中还有不少远道而来的外国友人。爱尔兰人董麟(Keith Dowling)曾到成都跟随唐德厚学习中医,学成后回到爱尔兰开设中医诊所,并致力于中医药文化传播。

近年来我国中医药事业进入了发展的“快车道”,唐德厚对此深感振奋和欣喜。他表示,无论是从医还是履职,都需要深入研究、传承创新、精益求精,自己也将一如既往地为中医药事业发展贡献智慧和力量。

四川省第二中医医院

四川省第二中医医院